Il 10 settembre scorso Charles James “Charlie” Kirk è stato assassinato. Kirk era un giovane uomo e un padre di 31 anni, che lascia la moglie e due figli piccoli. Era anche un attivista politico conservatore, autore di cinque libri e fondatore dell’organizzazione non a scopo di lucro Turning Point USA, la cui mission è stimolare il dibattito tra i giovani universitari statunitensi su temi come il patriottismo, la famiglia, l’aborto, la teoria gender, l’immigrazione, il modello economico e statale da preferire. Al potere della parola e del dialogo Kirk aveva dedicato la sua intera vita di attivista “dal basso”: la sua principale attività consisteva infatti nell’andare di college in college a discutere con gli studenti. Faccia a faccia, microfono aperto, disarmato, niente appunti, niente trucchi, nessun appoggio se non le proprie idee e conoscenze, e l’uso della parola. Chiunque, anche se molto ostile a lui e alle sue idee, poteva partecipare, discutere, dire la propria, cercare di smentirlo e superarlo nell’argomentazione. Chiunque poteva andare lì ad offenderlo, minacciarlo o diffamarlo, cosa che infatti è successa molte volte.

In tanti anni di attività Kirk ha condotto innumerevoli discussioni di questo tipo: è inutile sottolineare come alcune volte le sue argomentazioni siano state più efficaci e calzanti, altre volte meno, alcune volte la sua retorica sia stata più brillante, altre più debole. L’aspetto più importante è l’approccio di Kirk: metterci la faccia pubblicamente, andare in mezzo alle persone e parlarsi tra diversi. Si potrebbe dire che sia proprio questo il mattone fondamentale della democrazia, e perfino del modello del sapere “occidentale”, se si pensa a quanto l’approccio di Kirk coincida con il “metodo socratico” su cui tale sapere si fonda. Socrate andava sulla pubblica piazza a porre domande, semplici ma “scomode”, su temi cruciali: e tramite queste domande, veniva fuori che le convinzioni intrattenute dal suo interlocutore spesso non erano ben meditate, ma erano frutto di ripetizioni di concetti e teorie sentite dire, e accettate acriticamente, che Socrate poi, nel processo “maieutico”, smontava pezzo per pezzo; per poi rimontare idealmente un sapere più solido, fondato sul ragionamento condiviso. E quante volte Kirk, incalzando il suo interlocutore sul significato o sui fondamenti di ciò che stava dicendo, si è sentito rispondere qualcosa come “non lo so spiegare di preciso, ora che mi ci fai riflettere”?

Il potere del dibattito.

Fin da molto giovane, Kirk si era convinto che molti suoi coetanei non fossero realmente informati e consapevoli in merito ad alcune proprie posizioni, ma fossero piuttosto vittima di formule propagandistiche e slogan efficaci a livello comunicativo ed emotivo ma non attentamente e razionalmente soppesati. Il suo progetto, che attirò molto presto il favore ed i finanziamenti di soggetti di spicco del milieu repubblicano, era teso a cercare di “aprire gli occhi” ai giovani americani di area “dem”, secondo lui obnubilati dalla propaganda mediatica e anche predominante nell’ambiente universitario statunitense, impregnato di dipartimenti DEI (“Diversity, Equity & Inclusion”) e docenti e discipline totalmente devote ai dogmi e ai metodi della cultura woke. E pare esserci riuscito pienamente, se è vero, come alcuni analisti suggeriscono, che la sua attività sia stata fondamentale nello spostare un bel po’ di voti della fascia giovanile verso il partito repubblicano e Trump.

Ora, si può pensare quello che si vuole sul merito delle posizioni intrattenute da Kirk: essendo il suo un pensiero forte, inevitabilmente molti non saranno d’accordo con alcune, o tutte, le sue convinzioni. Tuttavia, è questa una buona giustificazione per la sua eliminazione fisica? Secondo questa logica, tale trattamento sarebbe moralmente giustificabile nei confronti di chiunque, perché nessuno ha delle idee perfettamente coincidenti con quelle di tutti gli altri. È evidente che non può funzionare così. In questi giorni però, sui media, molte voci si sono espresse nel senso di giustificare l’atto dell’assassino, tale Tyler Robinson, studente 22enne, di famiglia destrorsa ma, a quanto sembra, passato dall’altra parte della barricata durante gli anni di college e fidanzato a una “donna transgender” (cioè uomo). Si è sentito dire che chi “semina odio” poi ha la responsabilità dell’odio che lo colpisce in prima persona. Ovviamente questa argomentazione è priva di senso. Non solo nello specifico di Charlie Kirk, che era tutto fuorché un “seminatore di odio” (e lo vedremo meglio più avanti), ma anche in generale, perché se è vero che l’apologia di reato e l’incitazione alla violenza sono degli illeciti – comunque mai commessi da Kirk durante i suoi dialoghi pubblici –, è anche vero che chi commette un reato ne ha la piena responsabilità, e non può smarcarsene dicendo “sono stato incitato da Tizio: dovete arrestare lui e non me”.

“Chi semina vento raccoglie tempesta”.

Forse qualcuno pensava che il giustificazionismo della violenza ideologica o politica fosse ormai superato, un retaggio di un passato cupo e che non ci riguarda. Ma in questi giorni si sono manifestati di nuovo sentimenti del genere. Non solo da parte di commentatori casuali, o attivisti radicali contrari alle idee di Kirk, come ad esempio l’avvocato Roberta Parigiani, presidente del Movimento Identità Trans, che sui propri social ha scritto (corsivi nostri qui e nel seguito) «È morto Charlie Kirk, noto conservatore, transfobico, omofobo, sionista. Questo succede a spargere odio e disperazione. Forse dirlo è poco etico, inelegante, cinico, scorretto. Ma francamente penso che Kirk abbia fatto esattamente la fine che si fa quando si professa odio … Non riesco a dispiacermene neanche un po’». Anche intellettuali di punta hanno formulato discorsi la cui difendibilità dal punto di vista morale è quantomeno dubbia. Si pensi ad esempio a Piergiorgio Odifreddi, matematico e scrittore di caratura internazionale, che su La7 ha affermato: «Sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante di MAGA sono due cose molto diverse, perché Martin Luther King predicava la pace, e invece MAGA e Trump predicano l’odio e la violenza … Chi semina vento raccoglie tempesta». Per pura casualità, quest’ultimo slogan è il medesimo usato per commentare il delitto dalla “Organizzazione Giovanile Comunista” CambiareRotta, la quale in un post aveva sfoggiato l’immagine di Charlie Kirk a testa in giù con un “-1” sovraimpresso.

Oppure Roberto Saviano, altro scrittore di fama internazionale, che ha commentato così l’omicidio (condannandolo anche, sì, ma solo perché avrebbe la conseguenza indesiderata di rafforzare politicamente Trump): «Kirk è forse uno degli individui peggiori prodotti dalla politica americana. Ha propagato falsità sull’aborto, falsità sull’immigrazione, ha portato avanti sempre una propaganda di estrema destra … Non ho alcuna empatia con Charlie Kirk. Disprezzo ciò che ha detto, ciò che ha fatto. Non riesco a accodarmi al coro morale di chi dice ‘qualsiasi vita umana va rispettata’, anche quella di un individuo che ha cercato in tutti i modi di sabotare il diritto all’aborto, di sabotare il diritto al divorzio, di sabotare il diritto delle minoranze, di inneggiare alla persecuzione dei migranti». E ancora Michele Serra, Andrea Scanzi, Massimo Gramellini, Alan Friedman e altri hanno formulato esternazioni di simile sentimento. Non commenterò queste posizioni perché si commentano da sole. Ma, a chi casca dal pero e in questi giorni si allarma perché registra che il clima sarebbe peggiorato, dico che non è cambiato niente: chi la pensa così lo sta semplicemente esternando in occasione di quanto è accaduto, ma lo pensava anche prima.

Le radici della giustificazione della violenza.

E non è un atteggiamento casuale, spontaneo, autonomo: ha le sue radici profonde nell’ideologia marxista, fondamento – attraverso le evoluzioni che abbiamo documentato altrove – della cultura woke moderna. Già Marx e Engels predicavano esplicitamente la necessità della violenza come strumento della rivoluzione e della liberazione degli oppressi, i quali, vittime di una violenza istituzionale, non avrebbero altro strumento che la violenza per vincere il potere che li opprime. Si può forse sostenere che il discorso marxista sulla violenza possa avere una qualche legittimità morale di fronte a un’oppressione violenta effettiva e concreta (come quella di un popolo ridotto in schiavitù e disumanamente sfruttato, ad es. gli africani negli Stati Uniti prima della Guerra di secessione, oppure attivamente discriminato e perseguitato, come gli ebrei nella Germania nazista).

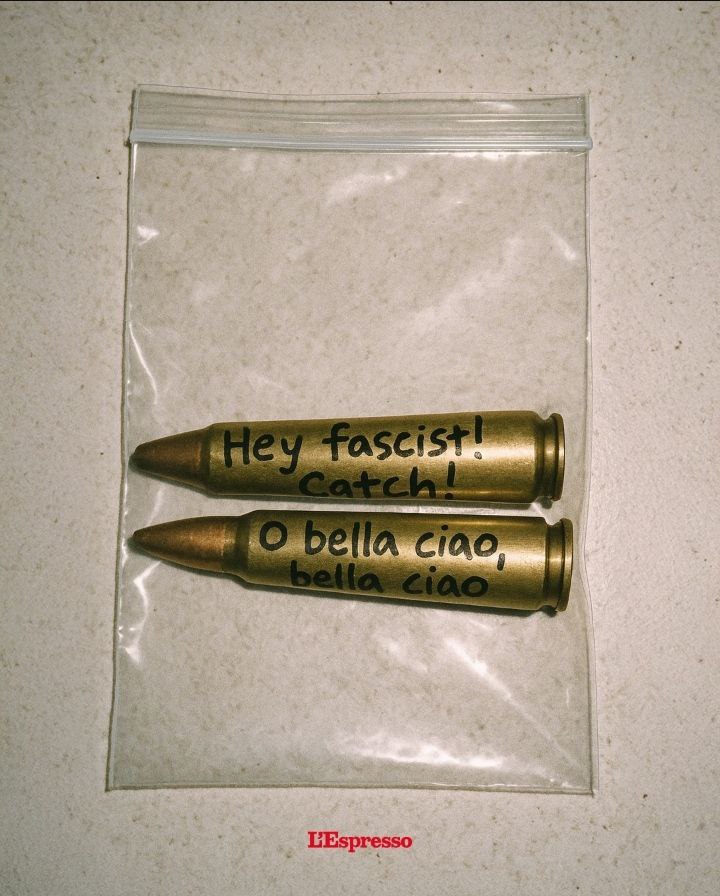

Ma esso perde totalmente ogni parvenza di razionalità e legittimità se trasposto nei termini della lettura woke della contemporaneità, in cui tale “oppressione sistemica e strutturale” è attribuita senza alcun fondamento reale a donne, omosessuali, persone con “disforia di genere”, neri, mediorientali, obesi, “neurodivergenti”, eccetera (praticamente a tutti tranne il “maschio bianco etero-cis” in salute, che sarebbe l’oppressore-in-quanto-tale). Un soggetto che fa parte di queste categorie è bollato come “sistemicamente oppresso” a prescindere, anche se magari laureato in una prestigiosa università, avviato a una carriera importante, o in una posizione di potere. In questo senso di “oppressione”, la radice marxista della giustificazione dell’uso “liberatorio” della violenza non regge ovviamente più. Eppure, discorsi del genere si sentono ancora fare in modo esplicito da parte di attivisti woke, anche sui social media italiani. E fa riflettere, a livello simbolico, che Tyler Robinson avesse copiato un verso di “Bella Ciao” (canto storicamente legato alla Resistenza, ma entrato anche nel repertorio tipico delle rivendicazioni “liberatorie/rivoluzionarie” di certi movimenti radicali) su uno dei proiettili con cui aveva caricato il fucile usato per uccidere Kirk.