L’ideologia woke usa distorcere dati e statistiche e manipolare il linguaggio e il discorso scientifico, allo scopo di imporre la falsa narrazione della società come interamente strutturata su un conflitto perpetuo tra una categoria di oppressori – i “maschi bianchi etero-cis” in buona salute – e tutte le altre categorie, “oppresse” di default. I nostri lettori ben lo sanno, dopo innumerevoli esempi di statistiche, dati, ricerche che negli anni abbiamo smontato dimostrandone la natura fallace e distorta, ove non la totale falsità. Tuttavia, si potrebbe pensare che questi siano meri “inciampi”, errori metodologici di ricercatori genuinamente interessati a conoscere il reale stato dei fatti. Non è così: l’epistemologia (ovverosia la “cassetta degli attrezzi” teorica e metodologica) degli studiosi femministi, queer, gender, etc. è esplicitamente disinteressata ai fatti o alla realtà oggettiva.

Natura e oggettività nella visione woke non esistono: ogni conoscenza è un “discorso” informato dalla situazione sociale e dagli obiettivi politici del soggetto che lo enuncia (la sua “posizionalità”). “Verità” e “oggettività”, in questa visione, sono soltanto giudizi che riflettono le teorie e le aspirazioni della categoria “privilegiata”; l’unica conoscenza desiderabile è quella utile a far progredire la “giustizia sociale”. In altre parole nella scienza woke non si cercano dati corretti per approssimarsi alla realtà: prima si decide cosa dev’essere vero e reale, poi si trova il modo di fornire dati utili a sostenerlo. Tal modo di ragionare sembra talmente lunare (e in cattiva fede) che può essere difficile credere che istituzioni accademiche, mediche, scientifiche ritenute autorevoli lo accreditino: eppure è proprio così e gli studiosi woke spesso e volentieri lo ammettono candidamente, come ho mostrato in Malapianta (cap. 3). Vediamo due espressioni recenti di questa realtà, che sarà utile tenere a mente le prossime volte che qualche woke vi dirà che le loro caz- ehm, affermazioni “scientifiche” sono supportate da “decenni di studi”.

La statistica piegata alla rivoluzione woke.

Abbiamo visto di recente come gli arcobaleno distorcano la realtà, sporadica per quanto umanamente tragica, delle vittime “transgender” di omicidio, per diffondere un allarme inesistente di “violenza transfobica”, proprio come fa la lobby femminista con i “femminicidi”. Ma a sentire i woke, non è una manipolazione in cattiva fede: è invece un esempio da manuale di “epistemologia trans”, il “modo delle persone trans di conoscere” attraverso la propria “posizionalità marginalizzata e oppressa”. Lo illustra una “ricerca” pubblicata a fine ottobre su Big Data & Society. Conosciamo brevemente gl* autor*: Nikko Stevens, dottorato in Women’s, Gender and Sexuality Studies, ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di urbanistica nientepopodimeno che al Massachussetts Institute of Technology (MIT), sul proprio Instagram si presenta così (corsivi nostri qui e nel seguito): «Mi occupo di dati, supremazia bianca, e abolizione delle prigioni. Trans queer (pronomi: they/them)».

E Amelia Lee Dogan, ricercatrice presso il Data+Feminism Lab del MIT (il cui scopo dichiarato è «l’utilizzo di dati e metodi computazionali al servizio della giustizia razziale e di genere») e la Scuola di Informatica dell’Università di Washington, dove si occupa di indagare «come gli strumenti informatici e i metodi statistici possono essere impiegati per la co-liberazione» “Co-liberazione” è un termine tecnico del lessico woke: esso allude al dogma intersezionalista per cui in un dato sistema di potere tutti, compresi gli “oppressori”, sono vincolati tra loro (e condizionati loro malgrado) in una rete o “matrix” dell’oppressione, per cui non è possibile per un individuo “liberarsi” singolarmente, ma tutti saranno “liberati” solo con lo smantellamento totale dello status quo, e il sol dell’avvenire alla fine della “rivoluzione culturale” (è il delirio ideologico cui alludono certi quando vi dicono che “il patriarcato fa male anche agli uomini”).

L’“epistemologia posizionale”, cioè è scienza se lo dico io.

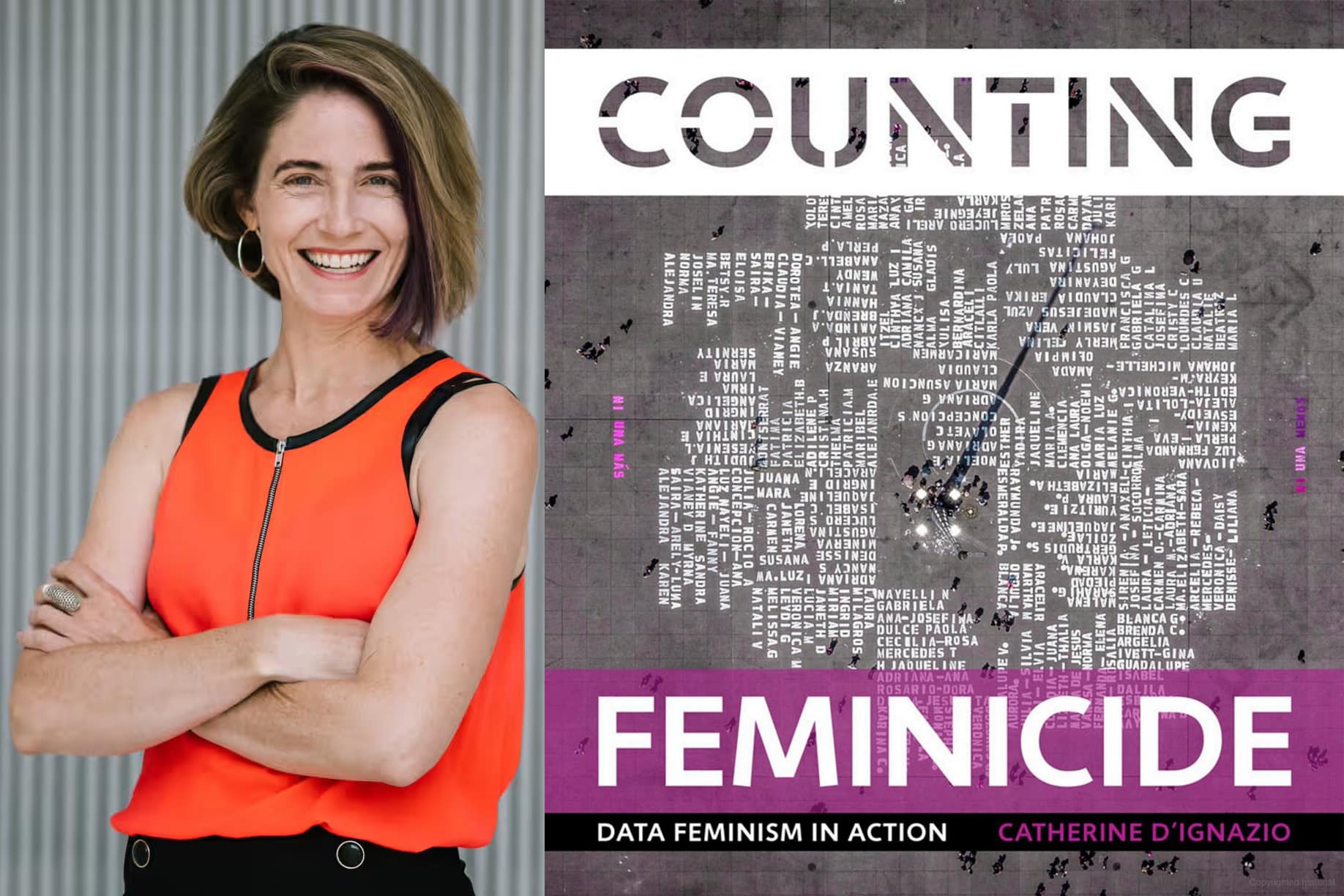

La ricerca di Stevens e Dogan si intitola appunto Trans data epistemologies: transgender ways of knowing with data (Epistemologie trans dei dati: modi transgender di conoscere attraverso i dati) ed è stata pagata con i fondi della U.S. National Science Foundation, in particolare tratti da una somma di quasi 600.000 dollari stanziata per un progetto di ricerca dedicato agli strumenti informatici per il conteggio dei “femminicidi”. La coordinatrice del progetto, Catherine S. D’Ignazio, nome d’arte “kanarinka”, si descrive così: «studiosa, artista/designer e hacker mama che si occupa di tecnologia femminista, formazione sui dati e impegno civile. Ha diretto brainstorming sulla giustizia riproduttiva, ideato algoritmi di suggerimento delle notizie, creato sculture d’acqua in grado di parlare e twittare, e guidato visualizzazioni ambulanti di dati per immaginare il futuro aumento del livello dei mari» ed è autrice di opere come Counting feminicide: data feminism in action (Contare i femminicidi: la statistica femminista in azione, pubblicata da MIT Press, mica cotica) sulla quale peraltro è stata intervistata da svariate testate italiane (es. Repubblica e Domani).

Ce n’è già abbastanza per aver afferrato il delirio che ci troviamo di fronte. Per capire quanto è profonda la tana del queerconiglio, però, vale la pena dare un’occhiata in più. Anzitutto in cosa consiste la “ricerca” pagata con i soldi della NSF? Hanno condotto 13 colloqui via zoom, di circa un’ora ciascuno, con altrettanti attivisti trans per capire «come usano i dati nel loro attivismo» (sì, tutto qua). «Basandoci su studi di teoria trans, attivismo dei dati, filosofia e teoria critica sociale e dei dati, offriamo qui una teoria dei soggetti trans come produttori di strategie specifiche di conoscenza – un’epistemologia trans dei dati». Per spiegare in che senso l’epistemologia trans sarebbe diversa da quella ordinaria, le due studiose woke spiegano: «Le indagini epistemologiche mainstream in Occidente hanno storicamente favorito la prospettiva del gruppo dominante: gli uomini bianchi, eterosessuali, cisgender. Se si assume che non esiste un sistema di conoscenza universale, ne segue necessariamente che le epistemologie basate sulla prospettiva di un solo gruppo sono incomplete e limitate. L’epistemologia posizionale risolve queste limitazioni: teorizzata da studiose femministe, essa pone il problema di identificare le circostanze, la posizione, e la prospettiva (in sintesi: la “posizionalità sociale”) del conoscente, quali elementi chiave del modo in cui cercherà di indagare lo stato delle cose. Questo intervento femminista smonta radicalmente ogni visione che implichi una prospettiva neutra o una conoscenza universalmente valida».

L’“attivismo dei dati”: non conta che siano veri, basta che ci diano ragione.

La distorsione qui in atto è evidente: il metodo scientifico è stato perfezionato nei secoli proprio per neutralizzare il più possibile i pregiudizi e gli errori legati alla prospettiva soggettiva, e avvicinarsi alla realtà oggettiva. Il fatto che sia efficace è dimostrato dalle conquiste pratiche, mediche, tecnologiche basate su di esso, che implicano un’interoperabilità tra gli esseri umani e la realtà, e tra vari gruppi umani in contesti spaziali, sociali e perfino temporali differenti. Ma la teoria critica applicata all’attivismo della social justice (cioè, la “cultura woke”) si basa proprio sulla negazione di ogni realtà e conoscenza oggettiva, in favore della prospettiva soggettiva (“tieniti le tue statistiche sulle violenze, quello che dici tu non conta nulla perché non sai cosa vuol dire essere una donna e aver paura a uscire la sera!”). E naturalmente solo quella delle “minoranze oppresse”: perché quella degli “oppressori” è strumento dell’oppressione, quindi va contrastata e cancellata. Anche il concetto menzionato in precedenza di “attivismo dei dati” implica proprio questo: nella definizione data dalle stesse autrici, l’attivismo dei dati è «un insieme di comportamenti che usa l’informazione allo scopo di innescare un cambiamento politico … esistono due tipi di attivisti dei dati: quelli reattivi, che si oppongono alla ‘datificazione’ delle proprie esistenze, e quelli proattivi, che fanno leva sui dati presentandoli in modo tale da ‘proporre narrazioni alternative sulla realtà sociale, questionando la validità delle altre rappresentazioni, denunciando l’ingiustizia sociale e promuovendo il cambiamento‘».

Le autrici spiegano questo punto ancora più chiaramente in seguito: dai colloqui con gli attivisti transgender hanno desunto “quattro pilastri” dell’epistemologia trans, uno dei quali è così descritto: «che i dati siano ‘veri’ non è importante quanto il fatto che siano ‘utili’ … I nostri intervistati hanno enfatizzato che dati spendibili e utili alla causa della cura della comunità sono da considerarsi una priorità rispetto a dati veri, accurati, o verificabili». E fanno degli esempi, chiarendo cosa intendono per “cura della comunità”: ottenere fondi per gli interventi di “affermazione di genere” a ogni costo, anche per minorenni, ad esempio gonfiando le statistiche sui soggetti transgender, oppure falsando le diagnosi di “disforia di genere”. Uno dei soggetti intervistati, «che ha mantenuto per anni un portale web di mutuo aiuto per transgender, ci ha detto: ‘certo, alcuni ci provano con l’inganno, ma se lo fanno, di certo è perché ne hanno bisogno. Bisogna accettarlo e basta, e non negare l’accesso alle risorse‘ … Un altro ci ha spiegato che la sua organizzazione aiuta i soggetti trans a ottenere le lettere (di diagnosi) ‘in tre giorni, senza alcun requisito‘: abbassare le barriere che impediscono l’accesso alle risorse è più importante di assicurarsi che sia proprio tutto ‘vero’ … Un altro ancora è impegnato in quello che D’Ignazio denomina “attivismo dei dati riformulatorio” (reframing): nello specifico, opera per riformulare gli interventi di “affermazione di genere” come cure preventive, perché la medicina preventiva è idonea a essere coperta dall’assicurazione sanitaria». Tutto chiaro?